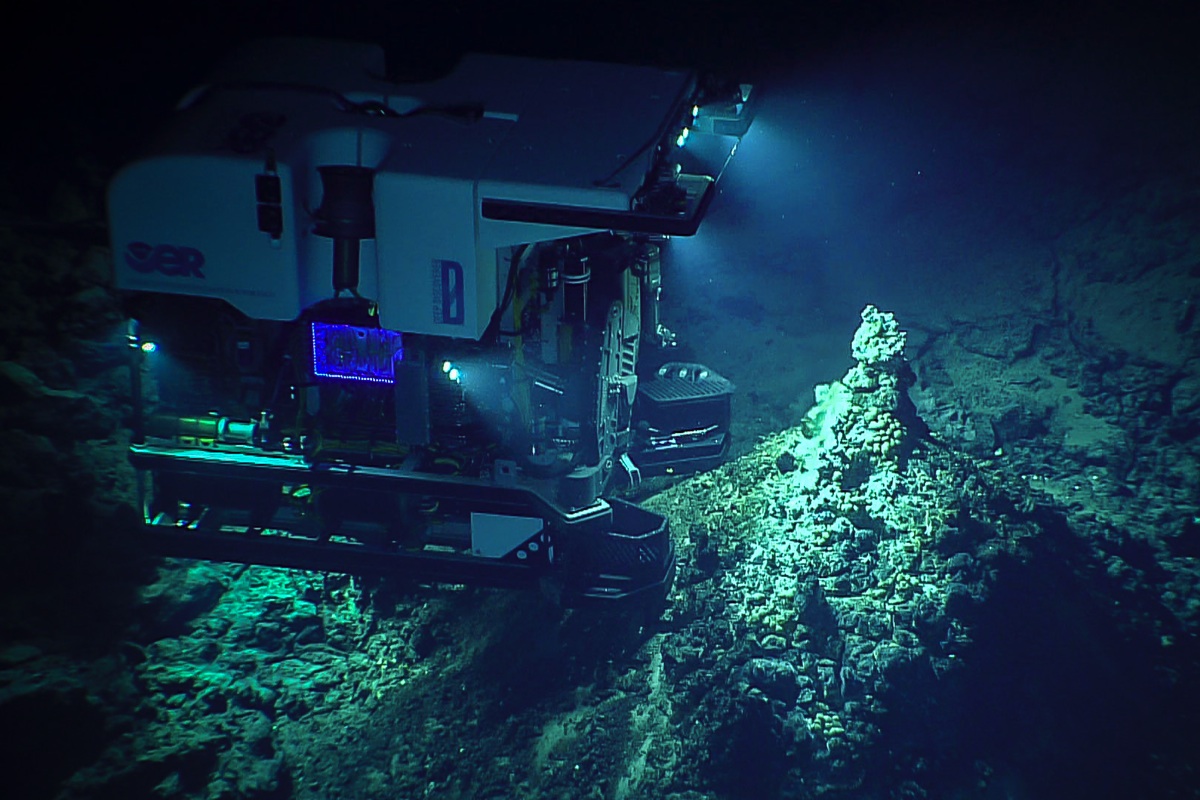

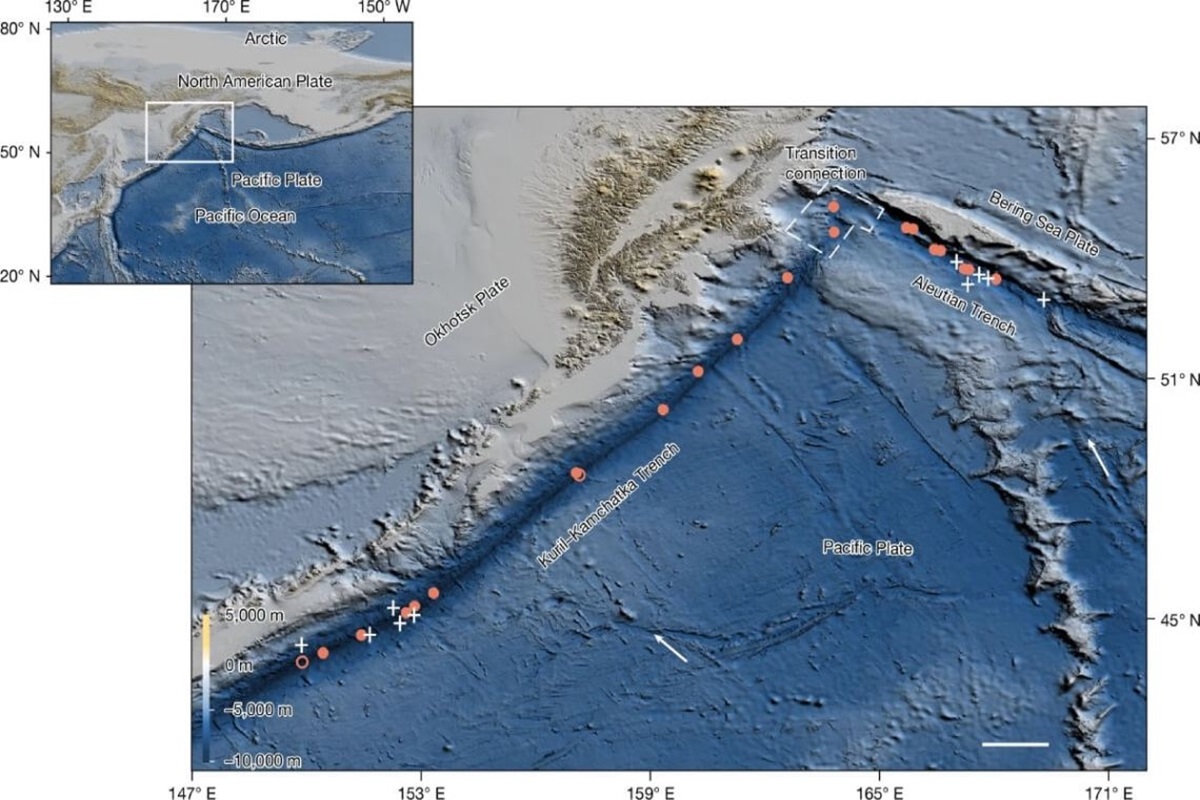

Une découverte dans les profondeurs de l’océan Pacifique révèle des communautés biologiques inconnues qui prospèrent sans lumière solaire, remettant en question les théories sur les limites de la vie et le cycle du carbone. L’idée d’un environnement dépourvu de vie n’est pas nouvelle. À plus de 9 000 mètres sous la surface de l’océan, où la pression écraserait un sous-marin ordinaire et où l’obscurité est totale, peu de gens s’attendraient à trouver des créatures complexes. Dans les environnements les plus profonds de la planète, tout semble contraire à la vie : des températures proches du point de congélation, une obscurité permanente et une pression supérieure à 1 000 atmosphères. Cependant, une récente expédition scientifique a bouleversé cette idée. Grâce à un submersible habité capable de plonger à pleine profondeur, le Fendouzhe, une équipe internationale a découvert des communautés biologiques actives dans les fosses des Kouriles-Kamtchatka et des Aléoutiennes, au nord-ouest de l’océan Pacifique. Cette découverte, publiée dans la revue Nature, révèle des écosystèmes complexes qui ne sont pas alimentés par la lumière du soleil, mais par des réactions chimiques internes à la Terre. Selon les auteurs, il s’agit des « communautés basées sur la chimiosynthèse les plus profondes et les plus étendues connues à ce jour ».

Un écosystème caché dans l’ombre

La recherche s’est déroulée entre juillet et août 2024 et a couvert plus de 2 500 kilomètres de fond marin. Les scientifiques ont effectué 23 plongées, dont 19 ont révélé des habitats dominés par des animaux spécialisés dans les conditions extrêmes, tels que les vers tubicoles (siboglinidés) et les bivalves (mollusques à coquille).

Ces écosystèmes se trouvent entre 5 800 et 9 533 mètres de profondeur, ce dernier étant le plus profond jamais enregistré pour une communauté de ce type. L’un des sites les plus remarquables, surnommé « The Deepest » (« Le plus profond »), est situé sur une faille géologique active d’où émergent des fluides riches en méthane et en sulfure d’hydrogène, des éléments essentiels à l’énergie de ces communautés. « Ces communautés sont soutenues par des fluides riches en sulfure d’hydrogène et en méthane qui sont transportés le long des failles ».

Contrairement aux écosystèmes de surface, il n’y a pas ici de lumière solaire pour soutenir la photosynthèse. À la place, les microbes effectuent une chimiosynthèse, transformant des composés chimiques en énergie. Les vers et les mollusques dépendent de ces bactéries : certaines espèces les hébergent à l’intérieur de leur corps, en symbiose, tandis que d’autres s’en nourrissent directement.

Vers, mollusques et une architecture biologique inconnue

L’une des découvertes les plus frappantes a été faite à l’endroit appelé Wintersweet Valley, à 9 120 mètres de profondeur. On y a trouvé une étendue de deux kilomètres peuplée de milliers de vers siboglinidés des genres Lamellisabella et Polybrachia. Ces organismes vivent dans des tubes qui émergent des sédiments et forment de véritables colonies, souvent accompagnées d’autres espèces telles que des polychètes errants, des holothuries et des crinoïdes.

Des zones telles que Cotton Field et Dead Valley, où la densité de vie était extraordinaire, ont également été identifiées. Dans certaines zones, les chercheurs ont estimé jusqu’à 5 813 vers par mètre carré. « Ces communautés, généralement dominées par les Bivalvia et les Siboglinidae, et soutenues par la chimiosynthèse microbienne, sont confinées dans des zones où sont libérés des fluides riches en sulfure d’hydrogène et/ou en méthane ».

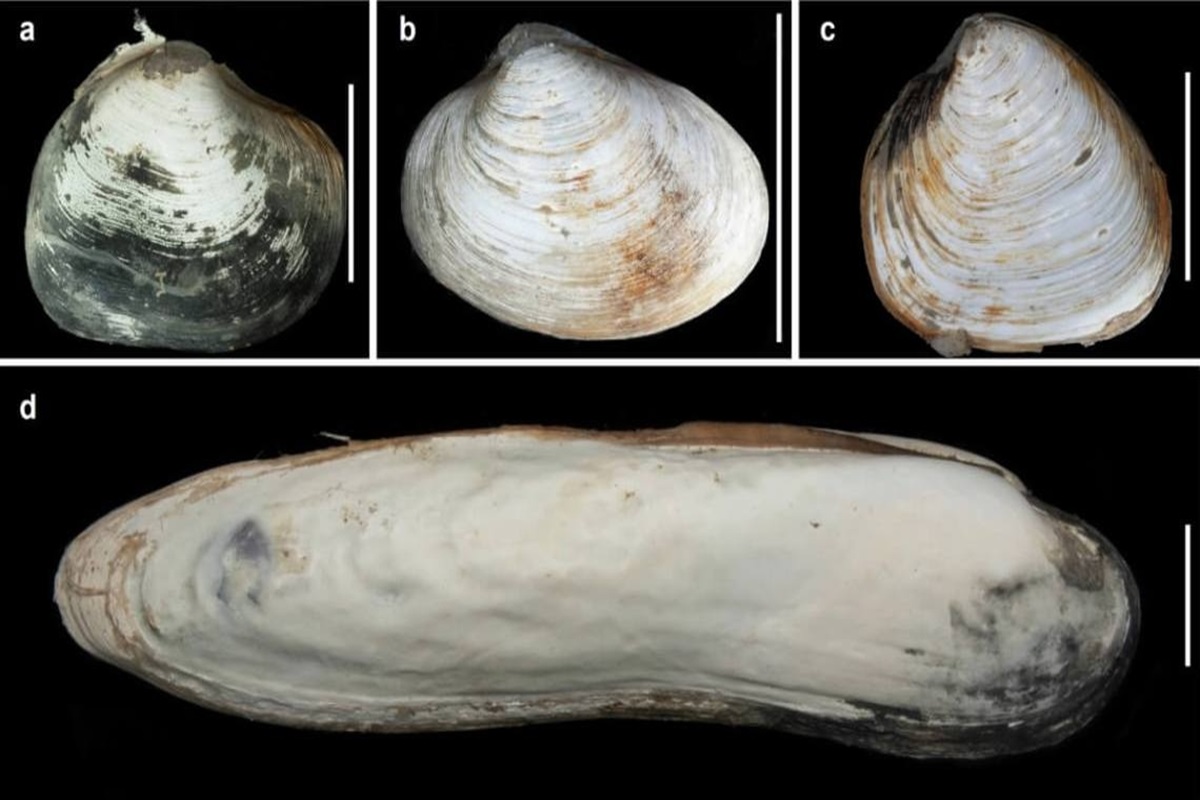

Lors d’autres plongées, des bivalves tels que Tartarothyasira cf. hadalis, connus pour vivre dans des zones de filtration du méthane, ont également été trouvés. Leur présence indique un réseau alimentaire beaucoup plus complexe qu’on ne le pensait, dans lequel cohabitent des organismes symbiotiques, charognards et prédateurs adaptés à des conditions extrêmes.

Le rôle caché du méthane

Les analyses géochimiques réalisées à partir d’échantillons de sédiments ont montré que le méthane présent dans ces zones est d’origine microbienne. Il provient de la réduction du dioxyde de carbone par des bactéries en l’absence d’oxygène. « Ces données géochimiques indiquent que le méthane présent dans les sédiments de filtration est le résultat de la réduction microbienne du CO2 dérivé de la matière organique sédimentaire ».

Au lieu de s’écouler depuis des couches profondes à travers de grandes fissures tectoniques, le méthane provient des sédiments eux-mêmes au fond des fosses, produit de la décomposition de matière organique qui s’accumule par des processus naturels tels que les flux gravitationnels ou les tremblements de terre. Ce méthane, sous forme de fluide dissous ou d’hydrate, remonte par des failles et alimente ces écosystèmes.

Une caractéristique surprenante est que la concentration de méthane détectée dépasse de plus de 200 fois le niveau de solubilité théorique. Cette découverte suggère l’existence de poches d’hydrates de méthane qui pourraient représenter une réserve sous-estimée de carbone dans le système terrestre.

Un moteur biologique profond et inattendu

Jusqu’à présent, on pensait que la vie dans les fosses océaniques dépendait uniquement de la chute de matière organique depuis la surface, comme les particules mortes et les restes d’animaux. Cependant, cette nouvelle étude démontre que l’énergie chimique locale est également essentielle, ce qui nous oblige à revoir notre compréhension du fonctionnement des écosystèmes hadaux (au-delà de 6 000 mètres).

Les scientifiques soulignent que ce système peut agir comme une subvention trophique pour d’autres espèces hétérotrophes. Des associations entre des organismes chimiosynthétiques et des animaux tels que des anémones, des vers Echiura ou des amphipodes ont été observées. Cela implique que l’influence de ces foyers de méthane s’étend au-delà des filtres eux-mêmes, affectant l’écosystème environnant dans toute sa complexité.

« La coexistence d’organismes basés sur la chimiosynthèse avec un nombre considérable de faunes benthiques hétérotrophes… suggère que la production de filtres de méthane dans la fosse étend son influence à la communauté benthique en général ».

Un défi pour la science du climat

Cette découverte a non seulement des implications écologiques, mais aussi géologiques et climatiques. En démontrant que le carbone organique peut être piégé sous forme de méthane dans les sédiments des fosses, cette étude suggère qu’une partie du carbone que l’on pensait retourner dans le manteau terrestre pourrait être stockée dans la croûte supérieure pendant des millions d’années.

De plus, si les conditions observées ici se répètent dans d’autres fosses similaires, les réserves mondiales d’hydrates de méthane pourraient augmenter considérablement. Cela aurait non seulement un impact sur les modèles carbone de la planète, mais aussi sur l’évaluation des risques géologiques et énergétiques à long terme.

Selon les auteurs : « Ces observations remettent en question les modèles actuels sur les limites de la vie et le cycle du carbone dans les profondeurs océaniques ».