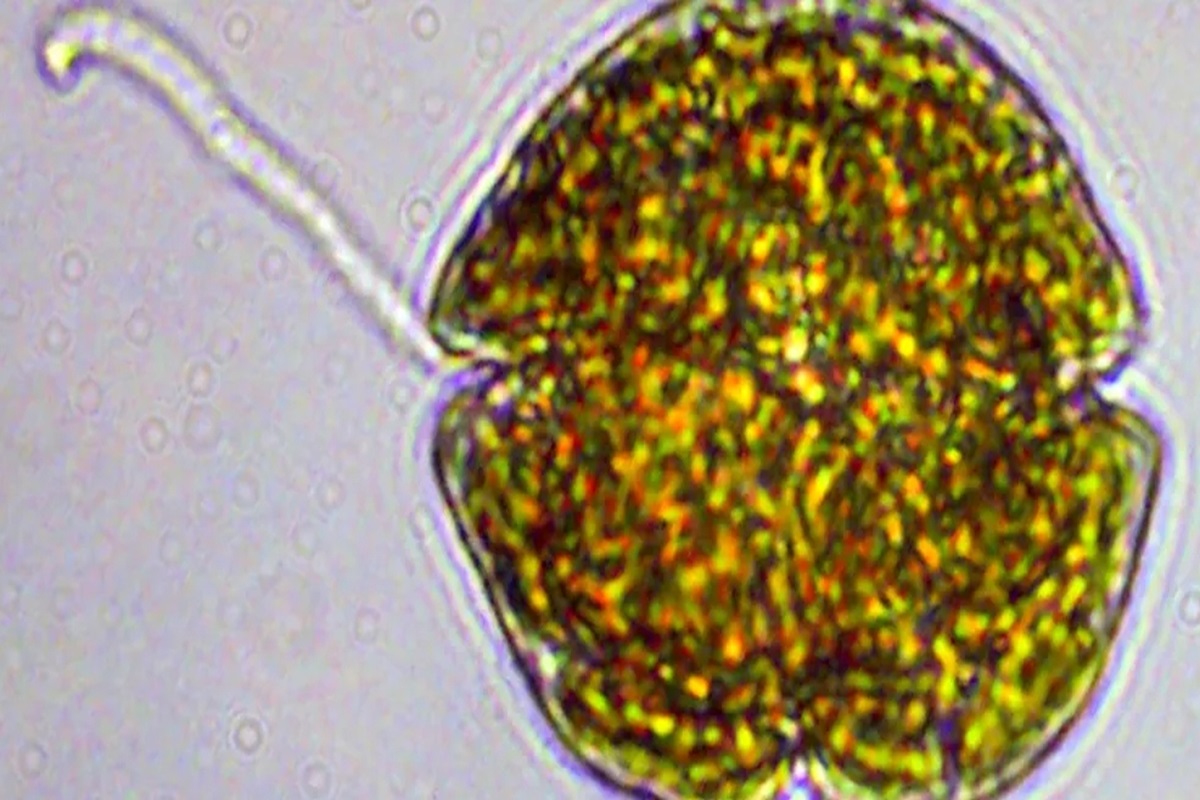

Depuis plusieurs jours, citoyens et scientifiques alertent sur la présence de cadavres de requins, de raies et de crabes, entre autres êtres vivants, sur les plages australiennes. L’eau devient sombre et de la mousse se forme à la surface : c’est le symptôme visible de la présence de la microalgue Karenia mikimotoi, qui inquiète les experts. Mais ce n’est pas son seul effet, car elle affecte gravement les écosystèmes marins en raison de sa forte toxicité.

Algue tueuse en Australie : 13 000 animaux marins morts, un désastre écologique sans précédent

Cette prolifération de nouvelles algues est souvent due à l’intervention humaine, car l’excès de nutriments provoque l’eutrophisation, tandis que le trafic maritime facilite la bio-invasion. Ces deux facteurs contribuent à la prolifération d’algues nocives à l’échelle mondiale, affectant gravement les écosystèmes aquatiques, le milieu marin et, par conséquent, la santé humaine et l’économie.

La Karenia mikimotoi donne du fil à retordre aux autorités australiennes depuis quelques semaines, car cette algue toxique est mortelle pour les côtes du pays, où la mortalité a déjà explosé parmi plusieurs espèces vivant dans les différents écosystèmes marins du littoral.

Depuis plusieurs jours, citoyens et scientifiques alertent sur la présence de cadavres de requins, de raies et de crabes, entre autres, sur les plages australiennes. La responsable directe serait cette algue, qui occupe déjà environ 4 400 kilomètres carrés de mer. Le nombre d’animaux marins touchés s’élève à plus de 13 000, appartenant à 400 espèces différentes, ce qui rend la situation très grave.

Cette espèce a la capacité d’absorber l’oxygène de l’eau, créant ainsi des zones hypoxiques qui rendent difficile la survie des poissons et d’autres formes de vie aquatique. Elle endommage également les branchies des poissons, ce qui augmente leur mortalité. Bien qu’elle ne représente pas un risque mortel direct pour l’homme, elle peut provoquer des désagréments tels que des irritations cutanées ou des réactions allergiques.

Expansion rapide

L’épidémie a été identifiée pour la première fois en mars dans la péninsule de Fleurieu, mais son expansion a été rapide et inquiétante. Elle s’est actuellement étendue aux zones de loisirs et aux rampes de mise à l’eau, touchant particulièrement le sanctuaire des dauphins d’Adélaïde, situé dans la rivière Port, l’une des zones marines les plus sensibles de la région.

Selon les experts du gouvernement australien, cette prolifération massive d’algues a été favorisée par une combinaison de phénomènes environnementaux. Parmi ceux-ci, on peut citer un afflux inhabituel d’eaux froides et riches en nutriments pendant l’été 2023-2024, ainsi qu’une vague de chaleur marine qui a débuté en septembre 2024, avec des températures océaniques dépassant de 2,5 °C les moyennes historiques. De plus, les inondations de la rivière Murray en 2022 et 2023 ont entraîné de grandes quantités de nutriments vers la mer, alimentant encore davantage l’expansion des algues.

Le Premier ministre, Anthony Albanese, a qualifié ce phénomène de partie intégrante d’un schéma plus large lié au changement climatique, dans lequel l’augmentation de la température de l’eau et les perturbations des cycles hydrologiques jouent un rôle fondamental.

Malgré la gravité du problème, qui a déjà commencé à affecter les activités touristiques et halieutiques locales, la situation n’a pas été traitée en priorité lors des récentes élections fédérales. Ce n’est que cette semaine que le ministère de l’Environnement a envoyé un délégué officiel, le chef de la division des océans, des récifs et de l’environnement, pour évaluer directement les dégâts sur le terrain.

Face à l’inquiétude croissante, le gouvernement fédéral a annoncé la création d’un fonds d’aide de 14 millions de dollars. Cependant, diverses organisations et représentants politiques, tels que la sénatrice verte Sarah Hanson-Young et la Great Southern Reef Foundation, ont demandé des mesures plus énergiques. Parmi leurs revendications figurent la déclaration d’urgence nationale et l’ouverture d’une enquête officielle sur les causes de l’épidémie et sa gestion par les autorités.

Des proliférations de K. mikimotoi avaient déjà été signalées dans les régions côtières de Chine, d’Irlande, d’Angleterre, de France, de Hong Kong, de l’ouest de l’Inde, du Japon, de Nouvelle-Zélande, d’Alaska (États-Unis) et du Mexique jusqu’en Floride, dans le golfe du Mexique. Il a également été observé dans des eaux plus froides, comme celles de la baie de Kachemak, dans la mer du Nord, au large du Danemark, de l’Irlande, de la Norvège et de l’Écosse.

Ce phénomène met en évidence la manière dont de petites perturbations de l’équilibre des océans peuvent déclencher des effets en chaîne ayant des conséquences sur la biodiversité, l’économie et la santé publique.